इतिहासमध्यकालीन भारत - धार्मिक सहनशीलता का काल-भाग-१मनोज कुमार |

| चौदहवीं तथा पंद्रहवीं शताब्दी में आस्था एवं भक्ति के मध्य से व्यापक आंदोलन की एक ऐसी बलवती धारा फूटी जिसने वर्ण-व्यवस्था पर आधारित समाज, कट्टरता और रूढ़िवादिता पर आधारित धर्मान्धता को चुनौती दी। हमारे देश में हिन्दू समाज में प्राचीन काल से ही वेदों पर आधारित परंपरा मान्य रही है। मध्यकाल तक आते-आते वर्णाश्रम व्यवस्था जटिल हो चुकी थी। जातियों में विभाजित समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व था। सामाज में तरह-तरह के भेद-भाव विद्यमान थे। मनुष्यता स्त्री-पुरुष, ऊंच-नीच एवं धर्मों के आधार पर बंटी हुई थी। छुआछूत के कठोर नियम थे। ईश्वर की उपासना एवं मोक्ष प्राप्ति में भी भेद-भाव था। वैदिक कर्मकांड तथा रूढ़िवादिता से स्थिति बड़ी जटिल थी। समय-समय पर इस तरह की व्यवस्था के प्रति प्रतिक्रियाएं जन्म लेती रहीं। ये प्रतिक्रियाएं रूढ़िवादी समाज में परिवर्तन के लिए अल्प प्रयास ही साबित हुईं। किन्तु चौदहवीं तथा पंद्रहवीं शताब्दी में आस्था एवं भक्ति के मध्य से व्यापक आंदोलन की एक ऐसी बलवती धारा फूटी जिसने वर्ण-व्यवस्था पर आधारित समाज, कट्टरता और रूढ़िवादिता पर आधारित धर्मान्धता को चुनौती दी। यह सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध और क्रमिक रूप से चलने वाला आंदोलन नहीं था, बल्कि समय-समय पर संत, विचारक और समाज सुधारक भक्ति-मार्गी विचारधारा के द्वारा सुधारों का प्रयास करते रहे और यह एक आंदोलन का रूप लेता गया। इस आंदोलन से संतों का एक नया वर्ग आगे आया। जातिप्रथा, अस्पृश्यता और धार्मिक कर्मकांड का विरोध कर सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में सुधार उनका लक्ष्य था। इनमें से अधिकांश संत समाज की छोटी जातियों से आए थे। इस आंदोलन के संतों ने अनेक जातियों एवं सम्प्रदायों में विभक्त समाज, अनेक कुसंस्कारों से पीड़ित देश, सैंकड़ों देवताओं और आडंबरों एवं कट्टरता में उलझे धर्म, के भेद-भाव की दीवार ढ़हाने का एक सार्थक प्रयास किया। संतों ने समाज में लोगों के बीच वर्तमान आपसी वैमनस्य को मिटाने और सामाजिक वर्ग विभेद को समाप्त कर सबको समान स्तर पर लाने का प्रयास किया।

मध्यकाल में धार्मिक सुधार की भावना का विचारधारा के रूप में एक आंदोलन का रूप लेना कोई नई बात नहीं थी। एक धारणा के रूप में भक्ति मार्ग काफी पहले से प्रचलित था। संतों ने किसी नये धर्म की स्थापना के बजाए समाज में प्रचलित धार्मिक-सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया साथ ही इन आंदोलनकारी संतों ने अन्य पंथों या धर्मों के प्रति आदर का भाव रखते हुए विश्व-प्रेम और विश्व-बंधुत्व का संदेश दिया। इन संतों ने दोहा, गीत आदि छांदसिक कविताओं के माध्यम से सरल और स्थानीय भाषाओं में अपने-अपने मतों का प्रचार किया। फलत: भक्ति आंदोलन का काफी स्वागत हुआ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद भारत में हिन्दू धर्म और इस्लाम धर्म के बीच मतों, धारणाओं एवं आस्थाओं का आदान-प्रदान हुआ। परिणामस्वरूप कुछ ऐसे पंथ और अनेक ऐसे संत आए जो हिन्दू और इस्लाम धर्म के बीच के भेद-भाव को मिटाना चाहते थे।

इस विचारधारा के साथ कठिनाई यह थी कि यह सामान्य लोगों की समझ से बाहर थी। इसके अलावा जातिप्रथा एवं रूढ़िवादिता के कारण पढ़ाई-लिखाई एवं अक्षरों का ज्ञान उस समय में समाज के ऊंचे तबके के लोगों तक ही सीमित था। अत: जनसाधरण इस दार्शनिक मार्ग को न तो अधिक समझ ही पाया और न ही यह आम जनता का लोकप्रिय समर्थन ही पा सका। |

| ज़ारी … अगला अंक गुरुवार ७ सितंबर २०१० को। |

गुरुवार, 30 सितंबर 2010

इतिहास-मध्यकालीन भारत - धार्मिक सहनशीलता का काल(१)

बुधवार, 29 सितंबर 2010

काव्य प्रयोजन (भाग-१०) मार्क्सवादी चिंतन

काव्य प्रयोजन (भाग-१०)मार्क्सवादी चिंतन |

| पिछली नौ पोस्टों मे हमने (१) काव्य-सृजन का उद्देश्य, (लिंक) (२) संस्कृत के आचार्यों के विचार (लिंक), (३)पाश्चात्य विद्वानों के विचार (लिंक), (४) नवजागरणकाल और काव्य प्रयोजन (५) नव अभिजात्यवाद और काव्य प्रयोजन (लिंक) (६) स्वच्छंदतावाद और काव्य प्रयोजन (लिंक) (७) कला कला के लिए (८) कला जीवन के लिए (लिंक) और (९) मूल्य सिद्धांत की चर्चा की थी। जहां एक ओर संस्कृत के आचार्यों ने कहा था कि लोकमंगल और आनंद, ही कविता का “सकल प्रयोजन मौलिभूत” है, वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य विचारकों ने लोकमंगलवादी (शिक्षा और ज्ञान) काव्यशास्त्र का समर्थन किया। नवजागरणकाल के साहित्य का प्रयोजन था मानव की संवेदनात्मक ज्ञानात्मक चेतना का विकास और परिष्कार। जबकि नव अभिजात्यवादियों का यह मानना था कि साहित्य प्रयोजन में आनंद और नैतिक आदर्शों की शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए। स्वछंदतावादी मानते थे कि कविता हमें आनंद प्रदान करती है। कलावादी का मानना था कि कलात्मक सौंदर्य, स्वाभाविक या प्राकृतिक सौंदर्य से श्रेष्ठ होता है। कला जीवन के लिए है मानने वालोका मत था कि कविता में नैतिक विचारों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। मूल्य सिद्धांत के अनुसार काव्य का चरम मूल्य है – कलात्मक परितोष और भाव परिष्कार। आइए अब पाश्चात्य विद्वानों की चर्चा को आगे बढाएं। |

| मार्क्स ने जिस मूल्य-सिद्धांत की बात की थी, मार्क्सवादी उसके आधार पर साहित्य की विचारधारा, शिल्प और मूल्य-चेतना पर विचार करते हैं। अधिकांश विद्वान जो इस विचारधारा के समर्थक हैं वे साहित्य का अध्ययन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों की सहायता से करते हैं। इस सिद्धांत के अनुयाईयों का मानना है कि सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों मे आर्थिक व्यवस्था, वर्ग-संघर्ष का विशेष हाथ होता है। वे यह मानते हैं कि साहित्य रूप या सृजन की साहित्यिक पृष्ठभूमि का अध्ययन, दोनों को आर्थिक-सामाजिक प्रवृत्तियों के आधार पर ही समझा ज सकता है। मार्क्सवाद साहित्य को भी समाज के परिवर्तन के एक टूल के रूप में मानता है। उनका मानना है कि लोगों में जागरण साहित्य के द्वारा पैदा किया जा सकता है। वे पूंजीवादी और सामंतवादी साहित्य का विरोध करते हैं। मार्क्सवाद ने ‘कला कला के लिए सिद्धांत’ में जो व्यक्तिवाद-भाववाद की चर्चा की गई है, उसका विरोध किया। साहित्य का उद्देश्य परिभाषित करते हुए मार्क्सवादियों का कहना है कि साहित्य का उद्देश्य मनुष्य को प्रबुद्ध सामाजिकता की दृष्टि से सम्पन्न करना होना चाहिए। साथ ही यह अनीति और अनैतिकता के ख़िलाफ़ जागरूकता पैदा करे। मनुष्य अर्थिक जीवन के अलावा एक प्राणी के रूप में भी जीवन जीता है। साहित्य उसके पूरे जीवन से जुड़ा है। साहित्य के द्वारा मनुष्य की ऐसी भावनाएं प्रतिफलित होती हैं जो उसे प्राणिमात्र से जोड़ती हैं। इसलिए साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है। मनुष्य का इंद्रिय-बोध, भावनाएं और आंतरिक प्रेरणाएं भी साहित्य से व्यंजित होती हैं। और साहित्य का यह पक्ष स्थायी होता है। मार्क्सवाद विचारधारा के समर्थक यह कहते हैं कि साहित्य का उद्देश्य कृति की मूल्य-व्यवस्था पर ध्यान देना है। क्योंकि संघर्षपरक, समाज-सापेक्ष, लोकमंगलकारी मूल्य मानव-समाज को आगे बढाते हैं। इस सिद्धांत के मानने वालों के अनुसार आनंदवादी, रीतिवादी मूल्य मानव को विकृत करते हैं। साहित्य का वास्तविक प्रयोजन तो जीवन-यथार्थ का वास्तविक उद्घाटन है। काडवेल से लेकर जार्ज लूकाच तक सभी मार्क्सवादी चिंतक काव्य का प्रयोजन मानव-कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति मानते रहे हैं। किसी भी रचना के मूल्य और मूल्यांकन में ही उसका प्रयोजन निहित रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्सवाद चिंतन में कलावादी मूल्यों से अधिक मानववादी, मनवतावादी, नैतिक उपयोगितावादी या यूं कहें कि सामाजिक मूल्यों का अधिक महत्व दिया गया है। उनके अनुसार साहित्य जनता के लिए हो। इसका प्रयोजन तो मानव-कल्याण है। |

मंगलवार, 28 सितंबर 2010

अगर क़लम का साथ नहीं मिला होता तो मैं बहुत पहले मर गई होती- डॉ. इंदिरा गोस्वामी

सोमवार, 27 सितंबर 2010

मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना

आज भारतीय परिवेश में हमें सोचना पड़ रहा है कि मज़हब आपस में बैर करना नहीं सिखाता है .कैसी विडम्बना है हमारी भारतीय संस्कृति की . जिस संस्कृति को सारा संसार पूजता है , जिस संस्कृति ने विभिन्न देशों की संस्कृति का समावेश कर लिया है , आज उसी पर एक प्रश्नचिह्न लग गया है कि हम धर्म के नाम पर कब तक आपस में लड़ते रहेंगे ? आज़ादी को मिले तरेसठ (६३) साल हो गए हैं पर आज भी हम धर्म को मुद्दा बना कर एक दूसरे पर अत्याचार करते नज़र आते हैं . एक वो समय था जब भारत के संविधान के अनुसार भारत को धर्म - निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था . उस समय पूरे संसार में भारत कितना गौरवान्वित हो उठा था .परन्तु आज वर्तमान स्थिति में शायद धर्म निरपेक्षता का अर्थ ही बदल गया है . आप किसी भी धर्म कि गहराई में जाइये तो सब एक ही सर्वशक्तिमान की अराधना करते दिखाई देते हैं . चाहे आप उसे ईश्वर कह लें या अल्लाह .ईसु मसीह कह लें या वाहे गुरु . व्यक्ति धर्म से नहीं बना वरन् व्यक्तियों ने धर्म बनाया है .प्रत्येक धर्म की बुनियाद अच्छाइयों की नींव पर रखी जाती है . यह तो व्यक्ति के ऊपर है की किस धर्म से प्रभावित हो कर वह उस धर्म को अपना ले .लोंग धार्मिक प्रचारकों से प्रभावित हो कर ही उनके अनुयायी बन गए और उस धर्म को मानाने लगे .इस्लाम धर्म के प्रभाव में आने के कारण पर ही दृष्टिपात किया जाये तो हज़रात मुहम्मद के उपदेशों से प्रभावित हो कर ही लोंग उनके अनुयायी बन गए थे .सिख धर्म को देखा जाये तो यह धर्म तो हिंदुत्व की रक्षा के लिए हिंदू धर्म से ही जन्मा है . सिख का वास्तविक अर्थ है " शिष्य ".जो लोंग गुरु गोविन्द सिंह जी से प्रभावित हो कर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने को तत्पर थे और उनके शिष्य बने वही सिख कहलाये .परन्तु कितनी दयनीय स्थिति है कि आज हम धर्म में आस्था नहीं वरन् धर्म को राजनीति में उतार लाए हैं .आज के धार्मिक नेता भी ईश्वर मार्ग को छोड़ सत्ता मार्ग पर आरूढ़ हो गए हैं और भोली भाली जनता को मुर्ख बना रहे हैं . यह एक और विषम स्थिति है कि अत्यधिक प्रयासों के पश्चात भी आज भारत में शिक्षा का जितना प्रचार - प्रसार होना चाहिए उतना नहीं हो पाया . यही कारण है कि आम जनता का मानसिक विकास इतना नहीं हो पाया कि वह गलत और सही में भेद कर सके .वह तो अपने राज नेताओं और धार्मिक नेताओं से अत्यधिक प्रभावित हो जाती है और वह सब कर गुज़रती है जो उसके नेता कहते हैं . मज़हब के नाम पर बिना सोचे समझे किसी का क़त्ल करने से भी नहीं हिचकते .उसी का नतीजा था कि भारत की तृतीय प्रधान मंत्री श्रीमति इंदिरा गाँधी की निर्ममता से हत्या कर दी गयी थी . .बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मसला आप लोगों ने देखा ही है कि किस तरह धर्म को राजनीति में हथियार बनाया गया ..आज लोंग इस राजनीति को समझ चुके हैं ...पर धर्म के ठेकेदार अभी भी इस मुद्दे पर वैमनस्य के बीज बो रहे हैं ..फैसला आने को है ..पहले ही अयोध्या को छावनी के रूप में बदल दिया गया है ..यानि कि परोक्ष रूप से यह बताया जा रहा है कि फैसला आते ही दोनों पक्ष उग्र हो उठेंगे ..सद्भावना और सौहार्द जैसी बातें दिखाई ही नहीं देतीं ..लोगों की न्यूनतम ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं जिसने नक्सलवाद और आतंकवाद को जन्म दे दिया है .. संक्षेप में इतना ही कि आज ज़रूरत है यह समझ लेने की , कि मज़हब कोई भी हो वो हमें आपस में दुश्मनी करना नहीं सिखाता . ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक समान इस धरती पर भेजा है ,यह तो हम हैं जो स्वयं को धर्मों में बाँट लेते हैं और आपस में वैमनस्य की भावना को बढते हैं .आज ज़रूरत है धर्म की संकीर्ण भावना से ऊपर उठें .अपने अंदर इंसानियत लाएं और मानवता के पुजारी बने . मानवता के धर्म को अपनाएं . मनुष्य हो कर मनुजता अपना सकें तभी हमारा राष्ट्र धर्म निरपेक्ष कहला सकेगा ...... जय हिंद |

रविवार, 26 सितंबर 2010

कहानी ऐसे बनी–५ :: छोड़ झार मुझे डूबन दे !

कहानी ऐसे बनी– 5छोड़ झार मुझे डूबन दे ! |

हर जगह की अपनी कुछ मान्यताएं, कुछ रीति-रिवाज, कुछ संस्कार और कुछ धरोहर होते हैं। ऐसी ही हैं, हमारी लोकोक्तियाँ और लोक-कथाएं। इन में माटी की सोंधी महक तो है ही, अप्रतीम साहित्यिक व्यंजना भी है। जिस भाव की अभिव्यक्ति आप सघन प्रयास से भी नही कर पाते हैं उन्हें स्थान-विशेष की लोकभाषा की कहावतें सहज ही प्रकट कर देती है। लेकिन पीढी-दर-पीढी अपने संस्कारों से दुराव की महामारी शनैः शनैः इस अमूल्य विरासत को लील रही है। गंगा-यमुनी धारा में विलीन हो रहे इस महान सांस्कृतिक धरोहर के कुछ अंश चुन कर आपकी नजर कर रहे हैं करण समस्तीपुरी। रूपांतर :: मनोज कुमार |

(1) 'नयन गए कैलाश ! कजरा के तलाश !!'(2) 'न राधा को नौ मन घी होगा... !'(3) "जिसका काम उसी को साजे ! कोई और करे तो डंडा बाजे !!(4) जग जीत लियो रे मोरी कानी ! …. |

“छोड़ झार मुझे डूबन दे !" यह कहावत हमने बचपन में सुनी थी, बड़गामा वाली भौजी के मुंह से। अब क्या बताएं ...! बडगामा वाली भौजी जब अपने अनोखे अंदाज़ में हाथ झटक-झटक कर यह कहावत कह रही थीं तो हमारी तो हंसी का ठिकाना ही नहीं रहा ! हंसते-हंसते लोट-पोट हो गए हम। लगता है आप भी गुदगुदा गए हैं... तो 'कहानी ऐसे बनी' में आज चलिए हमारे गाँव। आपको इस कहावत के मूल का ठिकाना वहीं मिलेगा। भौजी को घर भर के इस कमजोर नस का पता था, इसलिए वो बात-बात पर 'ब्लैक-मेल' करती थीं। ‘बुलकी (मोती लगा हुआ नाक में पहना जाने वाला गहना) ला दो नहीं तो... बोलूंगी नहीं!’ … ‘ झुमका ला दो नहीं तो.... नैहर चली जाउंगी!!’ …. और डांट-डपट किस चिडियां का नाम है, भौजी तो एक कड़क आवाज पर कुँआ-पोखर दौड़ पड़ती थी और लोग-बाग पीछे-पीछे मनाने दौड़ते थे। लेकिन धीरे-धीरे यह बात सभी के समझ में आ गयी कि भौजी करेंगी-वरेंगी कुछ नहीं खा-म-खा धमकी देती हैं। एक दिन शाम के समय बुद्धन भैय्या का पारा चढा हुआ था। कुछ बात हुई और भौजी फिर आँखों से गंगा-यमुना और मुंह से आशीर्वाद की झड़ी लगाए दौड़ पड़ीं तालाब की ओर। लोगों ने रोका तो बोली, "नहीं..... अब जहां अपना पति ही दुःख-दर्द समझने वाला नहीं रहा वहाँ जी कर क्या करना? ... अब तो बस कमला माई के शरण लग जाएँ। इसी पोखर मे डूब कर ई पापी दुनिया को छोड़ दें !" "हाँ..हाँ... जा रही हूँ... ! मैं खुद इस खिच-खिच में जीना नहीं चाहती...!!" बोलती हुई भौजी चल रही हैं आगे और देख रही हैं पीछे.. ! अब भी कोई बचाने या रोकने के लिए आ रहा है कि नहीं.. !!! अरे यह क्या? ... हमारे बुद्धन भैय्या तो आज दालान पर ही जमे रहे... ! अच्छा बुद्धन भैय्या नहीं तो कोई अरोसी-पड़ोसी भी नहीं दौड़ रहा है....! मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ न हो जाए? ... इसलिए भौजी तो आगे साबरमती एक्सप्रेस की तरह भाग रही थीं पर हम पसिंजर की तरह पीछे-पीछे आये। जब तक हम तालाब के मेड़ तक पहुंचे भौजी तो बिलकुल किनार तक पहुचं गयी थी। हम देखने लगे कि भौजी अब छलाँग लगाएं और हम दौड़-दौड़ के सब को ताजा समाचार बता दें। लेकिन यह क्या ... भौजी तो पानी में डूबने के बदले बार बार पीछे मुड़ कर देख रही हैं और पता नहीं किस से लड़ रही हैं ? हमने कुछ देर तमाशा देखा और फिर पूछा, " क्या हुआ भौजी... ? अरे वहाँ किस से बतिया रही हो ?" भौजी रोते-धोते बोली, "अब हम से कुछ न पूछो बबुआ ! ये सारा जहान हमरा दुश्मन हो गया है ! अब देखो ना डूब कर प्राण देने आये तो यहाँ भी... इस झार ने साड़ी पकड़ लिया ! पता नहीं हमारे भाग्य में और कितना दुःख बदा है !" मैं उनके नज़दीक गया। भौजी के हाथ पकड़ कर उन्हें बड़े प्यार से समझाया, " क्या भौजी ! समझदार हो कर आप भी नासमझ जैसी हरकत करती हो। अरे खट-पट कहाँ नहीं होता! ... इस से अपना परिवार छूट जाता है, क्या ... ? चलो-चलो !!" भौजी ने दो-चार बार तो दिखावटी आना-कानी की और फिर चल दीं हमारे साथ। अब देखिये, भौजी जब डूबने जा रही थीं तो उस झार ने उन्हें पकड़ लिया था लेकिन अब लौटते समय एकदम फ्री हो गयीं। खैर भौजी तो लौट आईं लेकिन एक कहावत जरूर बना दीं ! उस दिन से धमकी दिखा कर बहाना बनाने वालों के लिए भौजी की कहावत अमर हो गयी, "छोर झाड़ मुझे डूबन दे !" |

जब भी कोई औकात से ज्यादा बात कर जाता है और पूरा न होने के पीछे बहानेबाजी करता है, तब हमारे मुंह से अनायास निकल जाता है,"छोड़ झार मुझे डूबन दे!" |

शनिवार, 25 सितंबर 2010

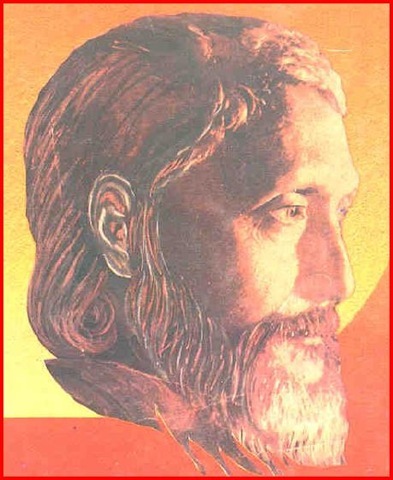

साहित्यकार-३ :: बाबा नागार्जुन

|

| जन्म :: ३० जून १९११ को जन्म ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गाँव सतलखा, मधुबनी, बिहार। मृत्यु :: ५ नवंबर, १९९८, दरभंगा, बिहार स्थान :: तरौनी गांव, दरभंगा, बिहार शिक्षा :: परंपरागत प्राचीन पद्धति से संस्कृत की शिक्षा। वाराणसी और कलकत्ता में रहकर उच्च शिक्षा ग्रहण की। वृत्ति :: कवि, लेखक, मसिजीवी। कृतियां :: पुरस्कार/सम्मान :: साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित कवि नागार्जुन को १९६५ में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनके ऐतिहासिक मैथिली रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए १९६९ में नवाजा गया था। |

|

प्रारंभिक दौर में ‘यात्री’ उपनाम से मैथिली और हिन्दी में कविताएं लिखते थे। समय के प्रवाह के साथ इनके अध्ययन का आयाम विस्तृत होता चला गया। इस साहित्यिक सफ़र में उनकी मुलाक़ात महापंडित राहुल सांकृत्यायन से हुई। उनके सामिप्य से प्रभावित हुए, फलस्वरूप बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। स्वभाव से जिज्ञासु बाबा नागार्जुन ने लंका जाकर पालि का अध्ययन किया। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के कारण इन्होंने ‘वैद्यनाथ’ और ‘यात्री’ उपनाम छोड़कर ‘नागार्जुन’ नाम धारण किया।

इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से संपूर्ण भारत को समग्रता के साथ समाहित किया है। मिथिला जनपद से जुड़े होने के कारण उस अंचल विशेष के दृश्य, खेत, खलिहान एवं सामंती प्रवृत्ति पर भी कलम चलाई। नागार्जुन कथन के कवि हैं। अपनी लयात्मकता और सपाटबयानी के चलते नागार्जुन हिन्दी में सबसे अधिक पठनीय कवि हैं। सीधे सीधे दो टुक बात करना उनकी विशेषता थी। लुकाव-छिपाव नहीं रखते थे। वे जिंदगी के छोटे-छोटे विषय को उठाकर कविता में ले आए। कविता “फेंकनी ” में उन्होंने फेंकनी नामक दूध देने वाली ग्वालिन का उसके पैसे बचाने का वर्णन किया। जा हो आ साथी-संगी की कमी नहीं होगी। टुनटुन जा रही है सपरिवार मैंना फूफी भी जाएगी और वार काका भी जाएंगें क्या ग्वाल गोंढ, क्या तेली-सूरी सबके सब जा रहे हैं गंगा नहाने दशहरा आया....... तू भी हो आ क्या करेगी पैसे बचाकर..... ऐसा आत्मीय संबंध कहीं और नहीं दिखता। उनकी कविता पढ़ते हुए लगता है कि गांव के चौपाल में बैठे हैं। उन्होंने बरसात में पर निकाल कर मरने को आतुर चींटे पर कविता लिखी पर निकले तो चींटा बोली आसमान की ऐसी-तैसी उतना खुला नहीं है यह मुझको उड़ान भरनी है जैसी शीशम की निचली टहनी की नर्म छाल से पंख लड़ गए उड़ने की कोशिश करने में बेवकूफ के पंख झड़ गए कमजोर को हमदर्दी और प्यार बांटते थे लेकिन ताकतवर का उपहास करना, विद्रुप बनाना उनकी आदत थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कवि का सर्वाधिक महत्व इनकी राजनीतिक कविताओं के माध्यम से उजागर हुआ है। आज़ाद भारत के शासक या घटना उनकी कलम के घेरे में आते रहे। नेहरू जी पर तो अपना क्रोध विशेष रूप से निकालते रहते थे – विकृत क्रोध। वक्रोक्ति, कटुक्ति, ताने सब इनकी कविता में आया। जनकवि नागार्जुन का कई बार पूछना था, “साहित्य क्या राजनीति के आगे फटी जूती भी नहीं है ?”

हम तो भाई निहायत मामूली किस्म के अदना से आदमी ठहरे, पड़ती है उलझन सुलझा भी लेते हैं, कैसी भी गांठ हो, खुल ही जाती है, मोटी अकल है अटपटे बोल हैं शऊर है न कुछ भी। आम भारतीय किसान की तरह रहे। वे उसी जीवन के मुहावरे में जीते बोलते सोते थे। साधारण जन-जीवन के सुख-दुख पर लिखते हुए उन्होंने सहज सरल बोलचाल के मुहावरे की शब्दावली का ही अधिक प्रयोग किया। इनके काव्य की विशेषता यह रही है कि इन्होंने साहित्य जगत के विशिष्ट व्यक्तियों पर भी कविताएं लिखी हैं। जिसमें कालिदास, रवि ठाकुर, भारतेंदु, त्रिलोचन आदि शामिल हैं। निराला से प्रेरणा ग्रहण करते दिखाई देते थे। ‘एक व्यक्तिः एक युग’ में उन्होंने निराला के बारे में अपने विचार लिखा है। वे साफ साफ बोलने वाले थे। आम जनता के मन की बात को बूझने, उनके जीवन की कविता रचने वाले कवि है। देश के युवाओं में अगाध विश्वास था उनका। वे उलझा कर नहीं कहते। “जनता मुझसे पूछ रही है, क्या बतला दूँ जनकवि हूँ मैं साफ कहूँगा, क्यों हकलाऊँ” “ पगलेट बाबा ” की तरह साफ-साफ कहते हैं, मैं तुम्हारी जूतियां चमकाऊंगा दिल बहलाऊंगा तुम्हारा कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए बाबा कहलाना पसंद करते थे। नई पीढ़ी को प्यार करते थे। गांव जाने में उनकी खासी दिलचस्पी थी। वे नित्य कवि थे। और मनमौजी। मूडी। पालि, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी सब पढ़ा हुआ था। नागार्जुन हिंदी के अकेले कवि हैं जिन्हें जनकवि का सम्मान मिला। जेपी के आंदोलन से भी जुड़े। उनकी कविता में एक प्रमुख शैली स्वगत में मुक्त बातचीत की शैली है। ‘स्वागत शोक में बीज निहित हैं विश्व व्यथा के।’

|

| आभार :: ये चित्र भाई रंजित ने मेल के ज़रिए भेजा था। ---------- Forwarded message ---------- Ranjit मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था। पर एक दिन इसे मेल में पाकर धन्य हो गया। और उसी दिन सोचा कि बाबा पर कुछ लिखूंगा। आभार रंजीत जी। सादर, मनोज कुमार |

शुक्रवार, 24 सितंबर 2010

मशीन अनुवाद का विस्तार !

गुरुवार, 23 सितंबर 2010

अलाउद्दीन के शासनकाल में सस्ता भारत-2

अलाउद्दीन के शासनकाल में सस्ता भारत-2मनोज कुमार |

| अलाउद्दीन ने बाजारों की व्यवस्था की नीति के कार्यान्वयन के लिए दीवान-ए-रियासत नाम से एक विभाग खोला। दिल्ली में तीन अलग-अलग बाजारों की स्थापना की गई। पहला था गल्ला मंडी – खाद्यान्न के लिए बाजार, दूसरा था सराय-अदल (अर्थात न्याय का स्थान) - यह मुख्यतः वस्त्र बाजार था एवं तीसरा था घोड़े, दासों, पशुओं आदि का बाजार।

आपातकाल जैसी स्थिति के लिए बफर स्टॉक की व्यवस्था थी, ताकि फसल उत्पादन न हो सकने की स्थिति का सामना किया जा सके। सौदागर दिल्ली के चारों ओर सैकड़ों कोस की दूरी तक बसनेवाले किसानों से नियत दरों पर गल्ला खरीदकर राजधानी की गल्ला मंडी या सरकारी गोदामों में लाते थे। अनेक वस्तुओं को एक नगर से दूसरे नगर तक सरकारी परमिट के बिना लाने ले जाने की मनाही कर दी गई थी। ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि अलाउद्दीन ने राशन व्यवस्था भी लागू की थी। अकाल या अनाज की कमी की स्थिति में निश्चित मात्रा से अधिक गेहूं किसी को नहीं दिया जाता था और वैसी परिस्थिति में राशनिंग भी कर दी जाती थी। मोहल्लों के दुकानदार सरकारी गादामों से अनाज ले आते थे और प्रत्येक परिवार को 6-7 सेर गेहूं प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता था। कई बार कपड़े और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का राशन कर दिया जाता था।

तीसरी तरह के बाजार की प्रमुख समस्या दलाल थे। अलाउद्दीन ने दलालों को निकाल बाहर किया। उसने निरीक्षकों की नियुक्ति की। निरीक्षक घोड़ों एवं दासों का परीक्षण एवं उनकी श्रेणी का निर्धारण करते थे। एक बार श्रेणी का निर्धारण हो जाने के बाद उनका मूल्य निश्चित किया जाता था एवं व्यापारी उसी नियत मूल्य पर उनकी बिक्री करने के हकदार होते थे।

अलाउद्दीन अनपढ़ व्यक्ति था। अकबर की तरह टोडरमल या अबुल फजल जैसे काबिल सलाहकार भी उसके पास नहीं थे। अतः अलाउद्दीन ने जो भी सफलता प्राप्त की वह उसे अपनी सामान्य जानकारी के बदौलत ही मिली। इस योजना को मदद पहुंचानेवाले किसी वृहत ढांचे, तकनीकी दक्षतायुक्त निरीक्षण, तकनीकी सलाह और संगठित प्रशासनिक कुशलता के बिना ही, सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उसने अल्पावधि में ही चिरस्थाई प्रभाव पैदा किए। किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन दर से कम नियत नहीं किया गया। सामान्यतया मुनाफे की सीमा में कटौती के प्रयास का व्यापारियों द्वारा विरोध तो किया ही जाता था, कितु अलाउद्दीन की इस योजना में व्यक्तिगत रुचि एवं कठोर दंड प्रावधानों ने इसके कार्यान्वयन को सफल बनाया। यह सही है कि अलाउद्दीन ने कृषकों एवं शिल्पकारों को बाध्य किया कि वे अपनी वस्तुओं और अनाजों को इन बाजारों में नियत मूल्य पर ही बेचें। इसका उन्होंने निश्चित रूप से विरोध किया। किंतु अलाउद्दीन ने उनका नुकसान नहीं होने दिया। जहां एक ओर उन्हें नियत मूल्य के लिए बाध्य किया वहीं दूसरी ओर अन्य वस्तुओं के मूल्य भी कम किए गए। मुनाफा दर घटी ज़रूर पर कुल मिलाकर उनकी क्रय शक्ति कम नहीं हुई। यद्यपि कृषक अन्य जगहों पर अपना अनाज बेचने को स्वतंत्र थे पर भंडारण क्षमता के अभाव में वे अन्य व्यापारियों की सौदेबाजी पर ही आश्रित थे। इसके अलावा अतिरेक (सरप्लस) की कीड़ों एवं प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हो जाना आम बात थी। फलतः वे व्यापारियों की दया पर निर्भर होते थे। अतिरेक से रूपया आना उतना आसान भी नहीं था। इस व्यवस्था से उन्हें राशि आनी निश्चित तो थी, वे उसे दूसरी पैदावार में लगा भी सकते थे। अलाउद्दीन ने जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित किये थे उसमें कुछ मुनाफे की भी गुंजाइश थी। इस तरह हम पाते हैं कि इस व्यवस्था में किसी भी वर्ग को हानि नहीं थी। अलाउद्दीन की यह सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। जब तक वह जीवित रहा बाजार में निश्चित कीमतों में तनिक भी वृद्धि नहीं हुई। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अलाउद्दीन अनपढ़ व्यक्ति था। अकबर की तरह टोडरमल या अबुल फजल जैसे काबिल सलाहकार भी उसके पास नहीं थे। अतः अलाउद्दीन ने जो भी सफलता प्राप्त की वह उसे अपनी सामान्य जानकारी के बदौलत ही मिली। इस योजना को मदद पहुंचानेवाले किसी वृहत ढांचे, तकनीकी दक्षतायुक्त निरीक्षण, तकनीकी सलाह और संगठित प्रशासनिक कुशलता के बिना ही, सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उसने अल्पावधि में ही चिरस्थाई प्रभाव पैदा किए। इस खास उपलब्धि ने अलाउद्दीन को भारतीय इतिहास में चिरस्थाई ख्याति प्रदान की। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद यह योजना अंततोगत्वा समाप्त हो गई। वैसे भी |

बुधवार, 22 सितंबर 2010

काव्य प्रयोजन (भाग-९) मूल्य सिद्धांत

काव्य प्रयोजन (भाग-९)मूल्य सिद्धांत |

| पिछली आठ पोस्टों मे हमने (१) काव्य-सृजन का उद्देश्य, (लिंक) (२) संस्कृत के आचार्यों के विचार (लिंक), (३)पाश्चात्य विद्वानों के विचार (लिंक), (४) नवजागरणकाल और काव्य प्रयोजन (५) नव अभिजात्यवाद और काव्य प्रयोजन (लिंक) (६) स्वच्छंदतावाद और काव्य प्रयोजन (लिंक) (७) कला कला के लिए और (८) कला जीवन के लिए (लिंक) की चर्चा की थी। जहां एक ओर संस्कृत के आचार्यों ने कहा था कि लोकमंगल और आनंद, ही कविता का “सकल प्रयोजन मौलिभूत” है, वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य विचारकों ने लोकमंगलवादी (शिक्षा और ज्ञान) काव्यशास्त्र का समर्थन किया। नवजागरणकाल के साहित्य का प्रयोजन था मानव की संवेदनात्मक ज्ञानात्मक चेतना का विकास और परिष्कार। जबकि नव अभिजात्यवादियों का यह मानना था कि साहित्य प्रयोजन में आनंद और नैतिक आदर्शों की शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए। स्वछंदतावादी मानते थे कि कविता हमें आनंद प्रदान करती है। कलावादी का मानना था कि कलात्मक सौंदर्य, स्वाभाविक या प्राकृतिक सौंदर्य से श्रेष्ठ होता है। कला जीवन के लिए है मानने वालोका मत था कि कविता में नैतिक विचारों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आइए अब पाश्चात्य विद्वानों की चर्चा को आगे बढाएं। |

|

कलावादियों के आनंद का विस्तार हो या सौंदर्यवादियों के सौंदर्य की सृष्टि, दोनों ही जीवनानुभूति से अलग नहीं है। कलानुभव भी तो जीवनानुभव ही है। कोई जीवन से अलग तो नहीं। इस आधार पर रिचर्ड्स का कला का प्रयोजन मानवीय मनोयोगों में सामरस्य और संतुलन स्थापित करना है।

|

| आई.ए. रिचर्ड्स (1893-1979) The Meaning of Meaning (with C. K. Ogden), Science and Poetry (1926), Practical Criticism (1929), |

| टॉमस स्टर्न्स एलियट (1888-1965) Prufrock (1917), Four Quartets (1943), The Waste Land (1922), In Ash Wednesday(1930), Murder in the Cathedral (1935), The Family Reunion (1939), Eliot of Notes towards the Definition of Culture(1948) The Cocktail Party(1949), The Confidential Clerk (1954), and TheElderStatesman(1959) |

मंगलवार, 21 सितंबर 2010

मराठी कविता के सशक्त हस्ताक्षर कुसुमाग्रज से एक परिचय

सोमवार, 20 सितंबर 2010

समझ का फेर

समझ का फेर

|

|

बहू कि कर्कश आवाज़ आई - “क्या हुआ?” वो सहमी सी खड़ी थी यही सोचती हुई कि `पहले बहू आएगी फिर बेटा.’ यही हुआ . बहू आग्नेय नेत्रों से देख रही थी! बेटा झुंझला के बोला - "माँ ! तुमको कितनी बार कहा है कि अपने कमरे में रहा करो . कुछ ना कुछ तोड़ - फोड़ करती रहती हो , ये नही कि आराम से कमरे में बैठो . पर तुमको कुछ समझ आए तब ना. " बचपन में ना जाने क्या क्या तोड़ दिया करता था . जब ये बोलना भी नही सीखा था तब इसकी बात मैं इशारे से समझ जाती थी , आज कह रहा है कि मैं इसकी बात समझती नही .यह सोचते सोचते उसके कदम अपने कमरे की ओर बढ़ गये -- |

रविवार, 19 सितंबर 2010

कहानी ऐसे बनीं-४ :: जग जीत लियो रे मोरी कानी ! …

कहानी ऐसे बनीं– 4जग जीत लियो रे मोरी कानी ! …. |

हर जगह की अपनी कुछ मान्यताएं, कुछ रीति-रिवाज, कुछ संस्कार और कुछ धरोहर होते हैं। ऐसी ही हैं, हमारी लोकोक्तियाँ और लोक-कथाएं। इन में माटी की सोंधी महक तो है ही, अप्रतीम साहित्यिक व्यंजना भी है। जिस भाव की अभिव्यक्ति आप सघन प्रयास से भी नही कर पाते हैं उन्हें स्थान-विशेष की लोकभाषा की कहावतें सहज ही प्रकट कर देती है। लेकिन पीढी-दर-पीढी अपने संस्कारों से दुराव की महामारी शनैः शनैः इस अमूल्य विरासत को लील रही है। गंगा-यमुनी धारा में विलीन हो रहे इस महान सांस्कृतिक धरोहर के कुछ अंश चुन कर आपकी नजर कर रहे हैं करण समतीपुरी। |

(1) 'नयन गए कैलाश ! कजरा के तलाश !!'(2) 'न राधा को नौ मन घी होगा... !'(3) "जिसका काम उसी को साजे ! कोई और करे तो डंडा बाजे !! |

हमारे मिथिलांचल में एक कहावत है, 'जग जीत लियो रे मोरी कानी !' हालांकि कहावत का आधा हिस्सा अभी बांकी है लेकिन वो मैं आपको देसिल बयना के इस कड़ी के अंत में कहूँगा। आईये पहले देखें कैसे बनी कहानी... कमला घाट के एक गाँव में एक लड़की थी। कुलीन। सुशील। किंतु भगवान की माया.... एक दोष था बेचारी में। वो क्या था कि वो कानी थी। तरुनाई पार कर के जैसे ही यौवन की देहरी पर पैर रखी, उसके माता-पिता को उसके विवाह की चिंता सालने लगी। बेटी का ब्याह तो यूँ ही अश्वमेघ यज्ञ के बराबर। युवतियों के सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद माँ-बाप को पता नही कितने पापर बेलने पड़ते हैं। नाकों चने चबाने पड़ते हैं। यह तो कानी ही थी। एक दूसरी कहावत भी है, "कानी की शादी मे इकहत्तर वाधा !" बेचारी की डोली कैसे उठे। माँ-बाप रिश्तेदार सभी लगभग निराश हो चुके थे। लेकिन पंडित घरजोरे ने दूर तराई के गाँव में एक लड़का ढूंढ ही निकला। सगुण टीका हुआ। फिर निभरोस माँ बाप के द्वार पर बारात भी आई। लड़की के भाइयों ने पालकी से उतार कर दुल्हे को काँधे पर बिठा कर मंडप मे लाया। मंत्राचार, विधि-व्यवहार के बीच सिन्दूर-दान हुआ फिर बारी आई फेरों की। तभी पंडिताइन ने गीत की तान छेड़ी, "जग जीत लियो रे मोरी कानी...." लोग हक्का बक्का लेकिन बारात में आए चतुरी हजाम को बात भाँपते देर न लगी। उसने तुरत पंडिताइन के सुर में सुर मिलाया। पंडिताइन आलाप रही थी, "जग जीत लियो रे मोरी कानी !" अगली पंक्ति चतुरी हजाम ने जोड़ी, "वर ठाढ़ होए तो जानी !" अर्थात कन्या कानी है तो पंगु वर जब खड़ा होगा तब सच्चाई पता लगेगी न !! क्या खूब जोरी मिलाई पंडित घरजोरे ने। कन्या कानी तो वर लंगड़ा। तभी से कहाबत बनी,"जग जीत लियो रे मोरी कानी ! वर ठाढ़ होए तो जानी !!" |

ये कहावत उन लोगों पे लागू होती है जो हमेशा अपना ही पलड़ा भारी समझते हैं। लेकिन जब उनके नहले पर दहला पड़ता है तब बरबस याद आ जाता है, "जग जीत लियो रे मोरी कानी! वर ठाढ़ होए तो जानी !!" |

शनिवार, 18 सितंबर 2010

साहित्यकार-२ महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला

| ||||||

| ||||||

महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले के महिषादल रियासत में 21 फरवरी, 1899 को हुआ था। मूलतः वे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बांसवाड़ा जनपद के गढाकोला गांव के रहने वाले थे। निराला की आरंभिक शिक्षा महिषादल में ही हुई थी। निराला का बंगाल से जितना गहरा संबंध था, उतना ही अंतरंग संबंध बांसवाड़ा से भी था। इन दोनों संबंधों को जो नहीं समझेगा वह निराला की मूल संवेदना को नहीं समझ सकता। इन दो पृष्ठभूमियों की अलग-अलग प्रकार के सांस्कृतिक परिवेश का उनके व्यक्तित्व पर गहरा असर पड़ा जिसका स्पष्ट प्रभाव हम उनकी रचनाओं में भी पाते हैं, जब वे बादल को एक ही पंक्ति में कोमल गर्जन करने हेतु कहते हैं, साथ ही घनघोर गरज का भी निवेदन करते हैं। “झूम-झूम मृद गरज-गरज घन घोर! राग अमर! अम्बर में भर निज रोज !” निराला ने बंगाल की भाषिक संस्कृति को आत्मसात किया था। उन्होंने संस्कृत तथा अंग्रेजी घर पर सीखी। बंगाल में रहने के कारण उनका बंगला पर असाधारण अधिकार था। उन्होंने हिंदी भाषा ‘सरस्वती’ और ‘मर्यादा’ पत्रिकाओं से सीखी। रवीन्द्र नाथ ठाकुर, नजरूल इस्लाम, स्वामी विवेकानंद, चंडीदास और तुलसी दास के तत्वों के मेल से जो व्यक्तित्व बनता है, वह निराला है। चौदह वर्ष की आयु में उनका विवाह संपन्न हो गया। उनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहा। युवावस्था में ही उनकी पत्नी की अकाल मृत्यु हो गई। उन्होंने जीवन में मृत्यु बड़ी निकटता से देखी। पत्नी की मृत्यु के पश्चात् पिता, चाचा और चचेरे भाई, एक-के-बाद-एक उनका साथ छोड़ चल बसे। काल के क्रूर पंजो की हद तो तब हुई जब उनकी पुत्री सरोज भी काल के गाल में समा गई। उनका कवि हृदय गहन वेदना से टूक-टूक हो गया। निराला ने नीलकंठ की तरह विष पीकर अमृत का सृजन किया। जीवन पर्यन्त स्नेह के संघर्ष में जूझते-जूझते 15 अक्तूबर 1961 में उनका देहावसान हो गया। निराला जी छायावाद के आधार-स्तम्भों में से एक हैं। गहन ज्ञान प्रतिभा से उन्होंने हिंदी को उपर बढ़ाया। वे किसी वैचारिक खूंटे से नहीं बंधे। वे स्वतंत्र विचारों वाले कवि हैं। विद्रोह के पुराने मुहावरे को उन्होंने तोड़ा वे आधुनिक काव्य आंदोलन के शीर्ष व्यक्ति थे। सौंदर्य के साथ ही विद्रूपताओं को भी उन्होंने स्थान दिया। निराला की कविताओं में आशा व विश्वास के साथ अभाव व विद्रोह का परस्पर विरोधी स्वर देखने को मिलता है। उन्होंने प्रारंभ में प्रेम, प्रकृति-चित्रण तथा रहस्यवाद से संबधित कविताएं लिखी। बाद में वे प्रगतिवाद की ओर मुड़ गए। आधुनिक प्रणयानुभूति की बारीकियां निराला की इन पंक्तियों से झलकती हैं नयनों का-नयनों से गोपन-प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान-पतन। पर विद्रोही स्वभाव वाले निराला ने अपनी रचनाओं में प्रेम के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने वाले जाति भेद को भी तोड़ने का प्रयास किया है। “पंचवटी प्रसंग” में निराला के आत्म प्रसार की आकांक्षा उभर कर सामने आई है। छोटे-से घर की लघु सीमा में बंधे हैं क्षुद्र भाव यह सच है प्रिये प्रेम का पयोनिधि तो उमड़ता है सदा ही निःसीम भू पर  प्रगतिवादी साहित्य के अंतर्गत उन्होंने शोषकों के विरूद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिया। “जागो फिर एक बार”, “महाराज शिवाजी का पत्र”, “झींगुर डटकर बोला”, “महँगू महँगा रहा” आदि कविताओं में शोषण के विरूद्ध जोरदार आवाज सुनाई देती है। “विधवा” “भिक्षुक” और “वह तोड़ती पत्थर” आदि कविताओं में उन्होंने शोषितों के प्रति करूणा प्रकट की है। निराला के काव्य का विषय जहां एक तरफ श्री राम है वहीं दूसरी तरफ दरिद्रनारायण भी। प्रगतिवादी साहित्य के अंतर्गत उन्होंने शोषकों के विरूद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिया। “जागो फिर एक बार”, “महाराज शिवाजी का पत्र”, “झींगुर डटकर बोला”, “महँगू महँगा रहा” आदि कविताओं में शोषण के विरूद्ध जोरदार आवाज सुनाई देती है। “विधवा” “भिक्षुक” और “वह तोड़ती पत्थर” आदि कविताओं में उन्होंने शोषितों के प्रति करूणा प्रकट की है। निराला के काव्य का विषय जहां एक तरफ श्री राम है वहीं दूसरी तरफ दरिद्रनारायण भी। वह आता- दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। ...... चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। जहां एक ओर जागो फिर एक बार कविता के द्वारा निराला ने आत्म गौरव का भाव जगाया है वहीं दूसरी ओर निराला ने विधवा को इष्टदेव के मंदिर की पूजा-सी पवित्र कहा है। जैसे गांधीजी में कहीं बेसुरापन नहीं मिलता वैसे ही साहित्य के क्षेत्र में निराला में भी कहीं बेसुरापन नहीं था। जिन्हें भारतीय धर्म, दर्शन व साहित्य का पता है वह निराला को समझ सकते हैं। मनुष्य को नष्ट तो किया जा सकता है किन्तु पराजित नहीं किया जा सकता। निराला के साहित्य में हमें यही संदेश मिलता है। वे बड़े साहित्यकार अवश्य थे, किंतु उससे भी बड़े मनुष्य थे। उनकी प्रकृति संबंधी कविताएं अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली हैं। निराला की सांध्य सुंदरी जब मेघमय आसमान से धीरे-धीरे उतरती है तो प्रकृति की शांति, नीरवता और शिथिलता का अनुभव होता है। वहीं उनकी “बादल राग” कविता में क्रांति का स्वर गूंजा है। “अरे वर्ष के हर्ष ! बरस तू बरस-बरस रसधार! पार ले चल तू मुझको, बहा, दिखा मुझको भी निज गर्जन-गौरव संसार! उथल-पुथल कर हृदय- मचा हलचल- चल रे चल-” निराला ने भाव के अनुसार शिल्प में भी क्रांति की। उन्होंने परंपरागत छंदो को तोड़ा तथा छंदमुक्त कविताओं की रचना की। पहले उनका बहुत विरोध हुआ। परंतु बाद में हिंदी साहित्य मानों उनकी पथागामिनी हुई। भाषा के कुशल प्रयोग से ध्वनियों के बिंब उठा देने में वे कुशल हैं। “धँसता दलदल हँसता है नद खल् खल् बहता कहता कुलकुल कलकल कलकल ”  उनका भाषा प्रवाह दर्शनीय है। उनकी अनेक कविताओं के पद्यांश शास्त्रीय संगीत और तबले पर पड़ने वाली थाप जैसा संगीतमय हैं। भाषा अवश्य संस्कृतनिष्ठ तथा समय-प्रधान होती है। पर कविता का स्वर ओजस्वी होता है। निराला के साहित्य में कहीं भी बेसुरा राग नहीं है। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व में कोई भी अंतरविरोध नहीं है। निराला जी एक-एक शब्द को सावधानी से गढते थे वे प्रत्येक शब्द के संगीत और व्यंजना का पूरा ध्यान रखते थे। उनका भाषा प्रवाह दर्शनीय है। उनकी अनेक कविताओं के पद्यांश शास्त्रीय संगीत और तबले पर पड़ने वाली थाप जैसा संगीतमय हैं। भाषा अवश्य संस्कृतनिष्ठ तथा समय-प्रधान होती है। पर कविता का स्वर ओजस्वी होता है। निराला के साहित्य में कहीं भी बेसुरा राग नहीं है। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व में कोई भी अंतरविरोध नहीं है। निराला जी एक-एक शब्द को सावधानी से गढते थे वे प्रत्येक शब्द के संगीत और व्यंजना का पूरा ध्यान रखते थे। बंगाल की काव्य परंपरा का उन पर प्रभाव है। निराला में संगीत के जो छंद हैं, वे किसी अन्य आधुनिक कवि में नहीं है। वे हमारे जीवन के निजी कवि हैं। हमारे दुःख-सुख में पग-पग पर साथ चलने वाले कवि हैं। वे अंतरसंघर्ष, अंतरवेदना, अतंरविरोध के कवि हैं। बादल निराला के व्यक्तित्व का प्रतीक है जो दूसरों के लिए बरसता है। आंचलिकता का सर्वाधिक पुट निराला की रचनाओं में मिलता है, जबकि इसके लिए विज्ञप्त हैं फणीश्वर नाथ रेणु। सर्वप्रथम आंचलिकता को कविता व कहानी में स्थान देने का श्रेय भी निराला को ही दिया जा सकता है। निराला की रचनाओं में बंगला के स्थानीय शब्दों के अलावा “बांसवाड़ा” के शब्द भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आंचलिकता के जरिए उन्होंने हिंदी की शब्द शक्ति बढ़ाई। निराला की मूल संवेदना राम की ही संवेदना हैं। डा. कृष्ण बिहारी मिश्र का कहना है कि “निराला के समग्र व्यक्तित्व को देखें तो निराला भारतीय आर्य परंपरा के आधुनिक प्रतिबिंब नजर आएंगे। ” आज जब संवेदना की खरीद-फरोख्त हो रही है, बाजार संस्कृति अपने पंजे बढ़ा रही है, ऐसे समय महाप्राण निराला की वही हुंकार चेतना का संचार कर सकती है। “आज सभ्यता के वैज्ञानिक जड़ विकास पर गर्वित विश्व नष्ट होने की ओर अग्रसर......... फूटे शत-शत उत्स सहज मानवता-जल के यहां-वहां पृथ्वी के सब देशों में छलके ” निराला के व्यक्तित्व में ईमानदारी व विलक्षण सजगता साफ झलकती थी। जो भी व्यक्ति ईमानदार होगा, उसकी नियति भी निराला जैसी ही होगी। उनमें वह दुर्लभ तेज था, जो उनके समकालीन किसी अन्य कवि में नहीं दिखता। निराला ने अपने जीवन को दीपक बनाया था, वे अंधकार के विरूद्ध आजीवन लाड़ने वाले व्यक्ति थे। निराला ने कभी सर नहीं झुकाया, वे सर ऊँचा करके कविता करते थे। तभी उनका कुकुरमत्ता गुलाब को फटकार लगाने की हैसियत रखता है। “सुन बे गुलाब ! पाई तूने खुशबू-ओ-आब ! चूस खून खाद का अशिष्ट डाल से तना हुआ है कैप्टलिस्ट ! वे अनलक्षितों के कवि थे । “ वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर ।”  निराला की दृष्टि वहां गयी जहां उनके पहले किसी की दृष्टि नहीं पहुंची थी। सरोज स्मृति में जिस वात्सल्य भाव का चित्रण हुआ है वह कहीं और नहीं मिलता। निराला ने अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में शोकगीत लिखा और उसमें निजी जीवन की अनेक बातें साफ-साफ कह डाली। मुक्त छंद की रचनाओं का लौटाया जाना, विरोधियों के शाब्दिक प्रहार, मातृहीन लड़की का ननिहाल में पालन-पोषण, दूसरे विवाह के लिए निरंतर आते हुए प्रस्ताव और उन्हें ठुकराना, सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए एक दम नए ढ़ंग से कन्या का विवाह करना, उचित दवा-दारू के अभाव में सरोज का देहावसान और उस पर कवि का शोकोद्गार। कविता क्या है पूरी आत्मकथा है। यहां केवल आत्मकथा नहीं है, बल्कि अपनी कहानी के माध्यम से एक-एक कर सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है। निराला की दृष्टि वहां गयी जहां उनके पहले किसी की दृष्टि नहीं पहुंची थी। सरोज स्मृति में जिस वात्सल्य भाव का चित्रण हुआ है वह कहीं और नहीं मिलता। निराला ने अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में शोकगीत लिखा और उसमें निजी जीवन की अनेक बातें साफ-साफ कह डाली। मुक्त छंद की रचनाओं का लौटाया जाना, विरोधियों के शाब्दिक प्रहार, मातृहीन लड़की का ननिहाल में पालन-पोषण, दूसरे विवाह के लिए निरंतर आते हुए प्रस्ताव और उन्हें ठुकराना, सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए एक दम नए ढ़ंग से कन्या का विवाह करना, उचित दवा-दारू के अभाव में सरोज का देहावसान और उस पर कवि का शोकोद्गार। कविता क्या है पूरी आत्मकथा है। यहां केवल आत्मकथा नहीं है, बल्कि अपनी कहानी के माध्यम से एक-एक कर सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है। ये कान्यकुब्ज-कुल कुलांगार खाकर पत्तल में करें छेद इके कर कन्या, अर्थ खेद, यह निराला ही हैं, जो तमाम रूढ़ियों को चुनौती देते हुए अपनी सद्यः परिणीता कन्या के रूप का खुलकर वर्णन करते हैं और यह कहना नहीं भूलते कि ‘पुष्प-सेज तेरी स्वयं रची!’। है किसी में इतना साहस और संयम। चुनौती देना और स्वीकार करना निराला की विशेषता थी। विराट के उपासक निराला की रचनाओं में असीम-प्रेम के रहस्यवाद की भावना विराट प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त होती है। निराला के साहित्य में गहरी आध्यात्म चेतना, वेदांत, शाक्त, वैष्णवधारा का पूर्ण समावेश है । जीवन की समस्त जिज्ञासाओं को निराला ने एक व्यावहारिक परिणति दी। एक द्रष्टा कवि की हैसियत से निराला ने मंत्र काव्य की रचना की है। विराट के उपासक निराला की रचनाओं में असीम-प्रेम के रहस्यवाद की भावना विराट प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त होती है। निराला ने जीवन में अपने व्यक्तिगत दुःख तो सहे ही, उन्होंने दूसरों के दुःखों को भी सहा। वे दूसरों की पीड़ाओं से स्वयं दुःखी हुए। इसलिए संसार-भर की व्यथाओं ने उन्हें तोड़ डाला। वे अपनी पीड़ाओं से अधिक दूसरों की पीड़ाओं से व्यथित थे। वे केवल महान साहित्यकार ही नहीं थे, वे उससे भी बड़े मनुष्य थे। उनकी मानवता कला से ऊपर थी। वे कला और साहित्य का चाहे सम्मान न करें , किंतु मानवता का अवश्य सम्मान करते थे। उनकी महानता इस बात में थी कि वे छोटों का खूब सम्मान करते थे। उनका कहना था कि गुलाम भारत में सब शुद्र हैं। कोई ब्राह्मण नहीं है। सब समान हैं। यहां ऊंच नीच का भेद करना बेकार है। हमें जाति के आधार पर ऊँचा कहलाने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उनके इन्ही विचारों के कारण भारत के परंपरावादी, जातीवादी, ब्राह्मणवादी लोग उनसे चिढ़ते थे। वे निराला को धर्म-भ्रष्टक मानते थे। परंतु दूसरी ओर, गरीब किसान और अछूत माने जाने वाले लोग उन्हें बहुत चाहते थे। उनकी सरलता के कारण जहां पुराणपंथी उनसे कटते थे, वहीं गरीब किसान और अछूत उन पर जान देते थे। वे चतुरी चमार के लड़के को घर पर पढ़ाते थे। इसी प्रकार वे फुटपाथ के पास बैठी पगली भिखारिन से बहुत सहानुभूति रखते थे। जैसे गांधीजी में कहीं बेसुरापन नहीं मिलता वैसे ही साहित्य के क्षेत्र में निराला में भी कहीं बेसुरापन नहीं था। जिन्हें भारतीय धर्म, दर्शन व साहित्य का पता है वह निराला को समझ सकते हैं। मनुष्य को नष्ट तो किया जा सकता है किन्तु पराजित नहीं किया जा सकता। निराला के साहित्य में हमें यही संदेश मिलता है। वे हिंदी साहित्य प्रेमियों के हृदय सम्राट हैं। वे बड़े साहित्यकार अवश्य थे, किंतु उससे भी बड़े मनुष्य थे। |

अरुण सी राय

अरुण सी राय

संगीता स्वरुप

संगीता स्वरुप